AliExpressでZigbee方式の壁スイッチを買いました。Zemismartという会社の物理スイッチ方式の製品です。設置したところ、中性線の配線無しでLEDシーリングライトをon/offでき、またZigbee2MQTTとHomebridge経由でApple HomeKitから使用することができました。 こちらの製品です。

追記:Zemismartの新しいデザインのZigbee壁スイッチに関してはこちらをご覧ください。新製品はデザインが良いです。新規に買うならこちらだと思います。

壁スイッチのスマート化

既存の部屋照明をスマート化するにあたっては、壁スイッチを対応製品に交換するのが理想的かと思います。引掛シーリングや電球をスマートホーム対応製品に交換する方式は簡単ですが、残された壁スイッチでoffにされてしまうとシステム側から点灯できなくなります。またリモコンの赤外線信号でコントロールする場合、on/offボタンがトグル式であることが多く、その場合on/offの状態把握ができません。壁スイッチをスマートホーム対応製品に交換すれば、このような問題は全て解決します。

パナソニックの製品

国内で販売されていて、技適にもPSEにも承認された壁スイッチは、パナソニックのリンクモデルとリンクプラスという製品しか見当たりません。リンクモデルは古い製品で426MHzの電波を使っているようです。リンクプラスは新しい製品でBLEと920MHzの電波を使っています。また、リンクプラスは下で説明する中性線が無いスイッチにも対応してます。また、どちらもECHONET Liteに対応したブリッジがあるので、Home AssistantやHomebridgeから使用可能です。

追記:パナソニックのリンクプラスをHomebridge経由でHomeKitから使ってみました。こちらをご覧ください

リンクプラスの価格は、1 Gang 壁スイッチが15,000円、ブリッジが32,500円、実売価格はセットで3万円くらいです。

ただ、値段が高いのは致し方ないとしても、実は上記のサイトでアナウンスされているように、執筆時点で販売されていません。売れなかったので販売中止したのか、半導体不足で生産できないのか、はたまたMatter対応機を準備していてそれに切り替えるためなのか不明ですが、どこの販売サイトでも入荷未定な状態で購入することができません。(追記:現在は在庫が回復したのか入手が容易になってます。残念ながらMatter対応の気配はありません。 2023/04/25)

国内製品がほぼパナソニックの寡占状態で高価格なのに対して、AmazonやAliExpressなどでは、多数のスマート壁スイッチが安価に売られてます。それを試してみることにしました。

中性線が無い問題

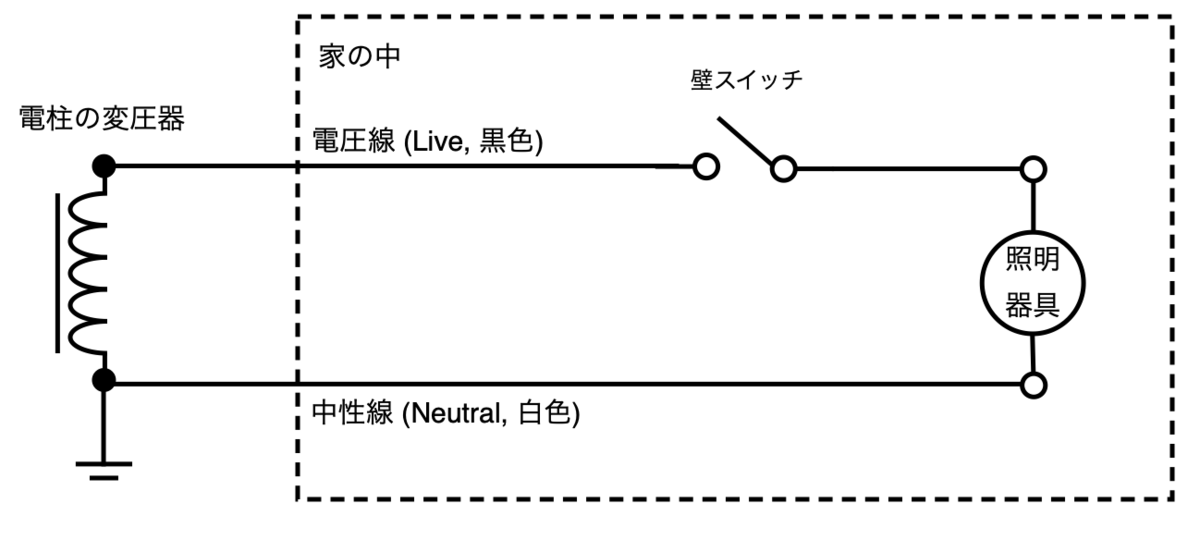

既存の壁スイッチをスマートホーム対応製品に交換する場合に問題になることは、壁スイッチの場所に中性線が来ていないことです。家の中の単相電力線は、電圧がかかった電圧線と、屋外の変圧器で接地されている中性線の対で配線されてます。日本の一般的な照明配線では、壁スイッチに電圧線が、照明器具に中性線が配線されています。そして壁スイッチと照明器具が別の配線で接続されてます。

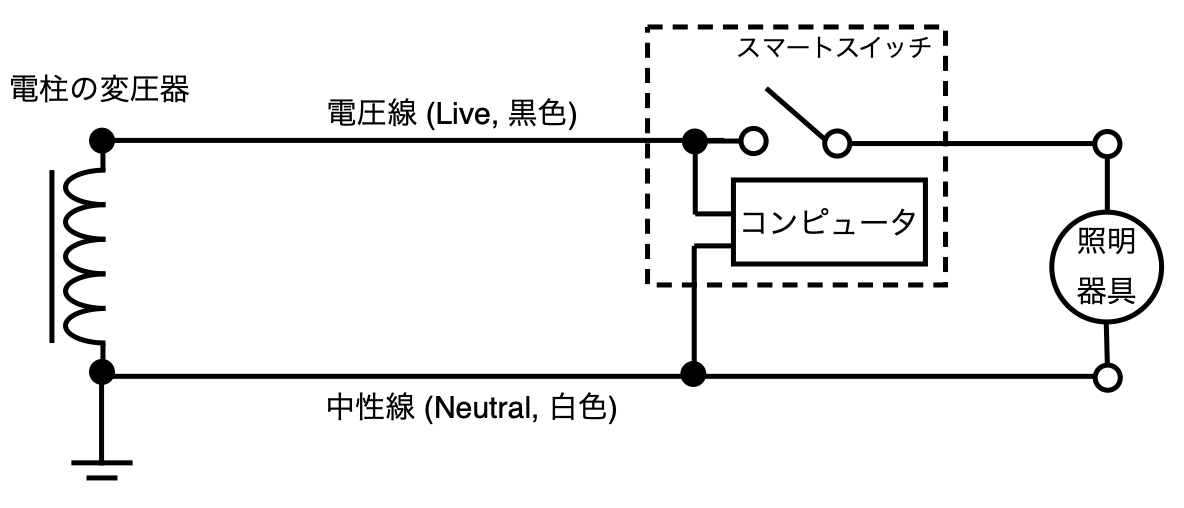

稀に、壁スイッチの場所にも、中性線が配線されていることもあります。スイッチに常時点灯するパイロットランプが付いている場合や、スイッチがコンセントと合体しているような場合です。中性線が配線されていれば、スイッチの場所で安定した電力が得られます。コンピュータ内蔵のスマートスイッチに置き換える場合にも、コンピュータ用の電源を確実に得ることができます。

中性線が無くてもなんとかする方法

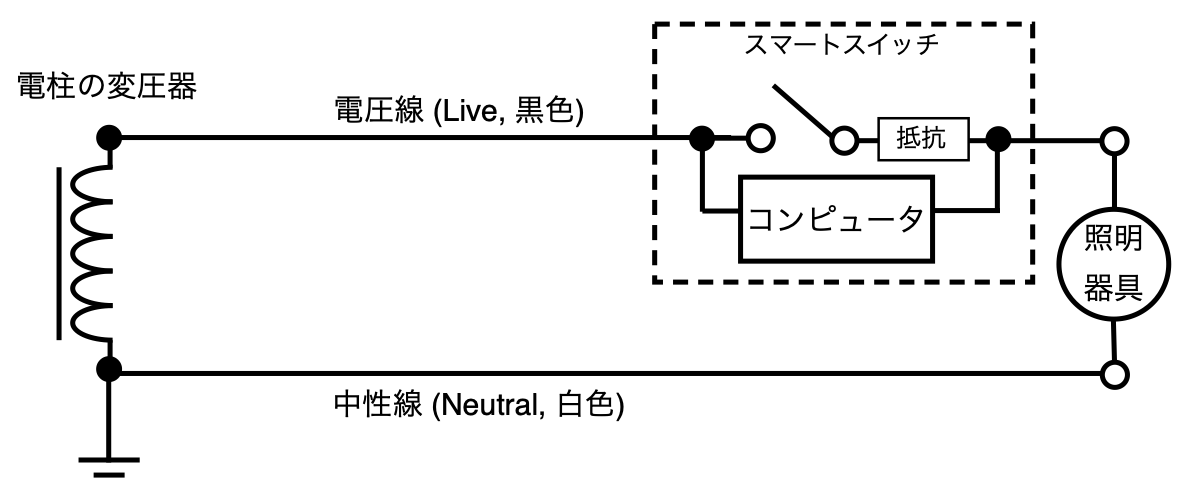

中性線が来ていなくても、電力を得ることは不可能ではありません。例えばスマートスイッチが下図のように設計されているとすれば、スイッチがoff/onのいずれの場合でも、多少の電力を得ることができます。照明器具には、スイッチoffの場合に微弱な電流が流れてしまいますし、onの場合には供給電圧が低下してしまいます。また、照明器具が接続されていなかったり、省電力タイプの器具でインピーダンスが高い場合は、電力が得られずコンピュータが動作しない可能性もあります。

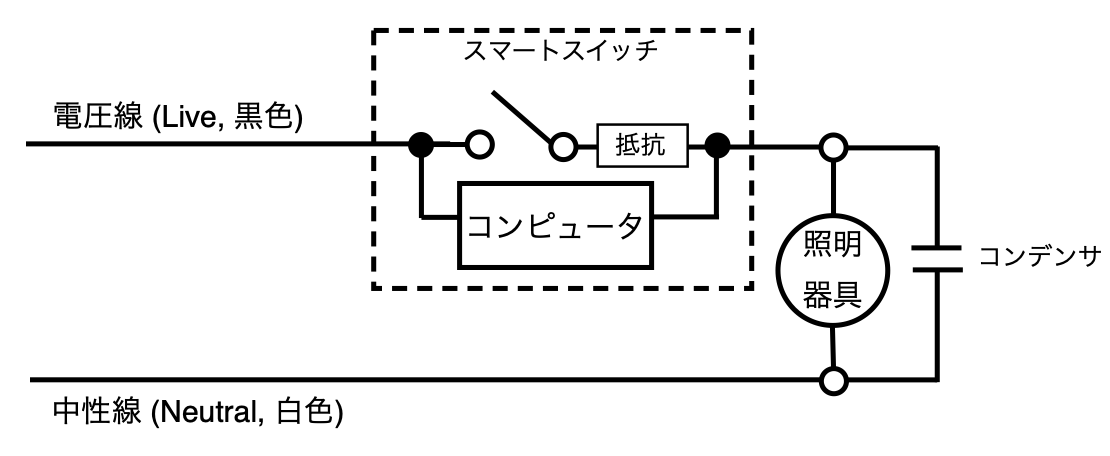

照明器具に流れる電流が足りない場合は、0.1μF程度のコンデンサを並列に入れて電流を増やす手法も使われます。コンデンサに電流が流れますが、電流と電圧との位相が違うので、コンデンサ部分での電力消費はありません。コンデンサを使う手法は、スマートスイッチだけでなく、蛍スイッチ(offの時にランプが灯るスイッチ)を使う時にも使われていたようです。

スマート壁スイッチ製品の電源方式

AliExpressなどで多数販売されているスマート壁スイッチを調べてみました。接続は、WiFiかZigbeeが多いようです。BLEは見当たりませんでした。電源の取り方については、

- 中性線が必須の製品

- 中性線無しでも使えるけどコンデンサが必要な製品

- 中性線も不要で追加のコンデンサも不要な製品 (Zigbee方式)

の3種類があるようです。中性線不要かつコンデンサ不要な製品は、省電力である必要があるため、WiFi製品は無く、省電力なZigbeeで通信する製品だけでした。

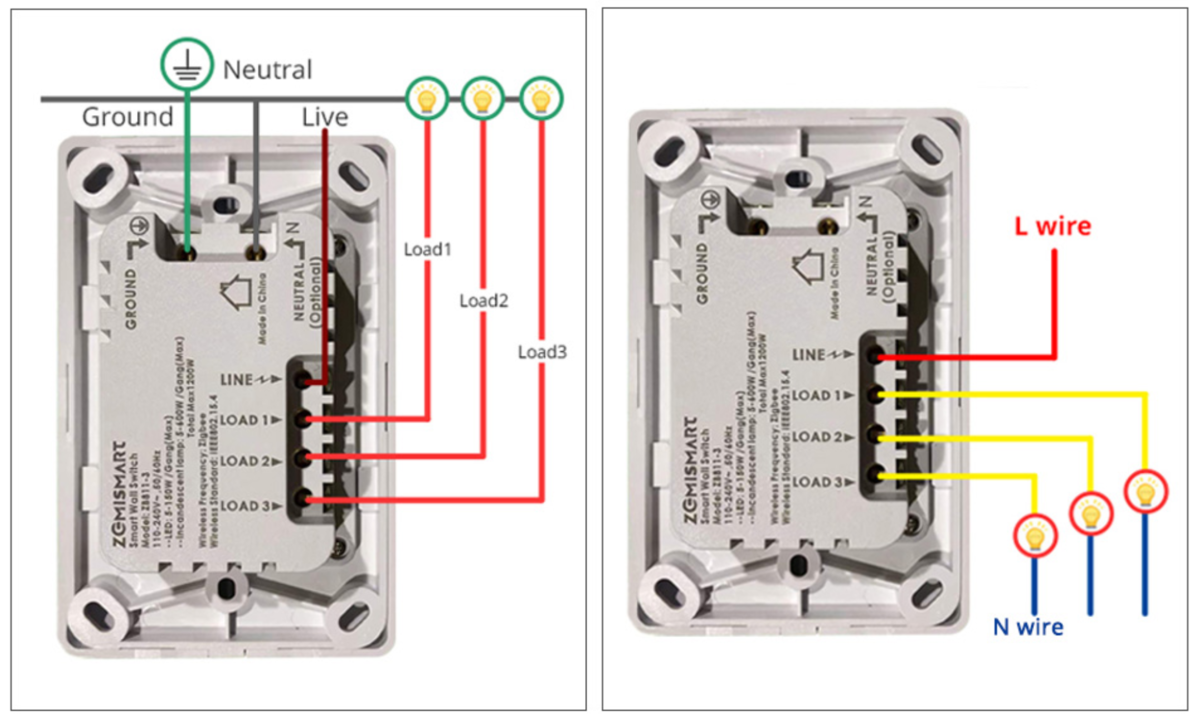

今回試したZemismartの製品もZigbee接続です。販売サイトの説明では、中性線有りでも無しでもどちらでも動いて、中性線なしの場合もコンデンサは不要と紹介されていました。使用例の写真を見ると、Neutralの端子にはOptionalと書かれていて、中性線有無のどちらにも対応しているようです。

物理スイッチがあって、中性線不要・コンデンサ不要な製品はこのZemismart製品くらいでした。1 gangバージョンを購入して試してみることにしました。スイッチの数をgangというらしくて、1 gangなものは下の写真の左端のモデルです。

開封する

製品を開封したところ、紙一枚のマニュアルが付いていました。それを見ると、「スイッチの動作には中性線が必要」って書いてありました。とはいえ、実際の本体裏側にはやはりNeutral (Optional)と書いてあります。マニュアルのバージョンと製品バージョンが違うのかもしれません。また、販売サイトには、中性線で配線した方が安定するという書き込みもありました。使ってみないとわからないところかもしれません。

また、本体裏側にはAC 110V~240Vと書いてありましたが、マニュアルにはAC 100V~250Vと書いてあります。こちらはマニュアルを信じて楽観的に行きたいと思いました。

分解する

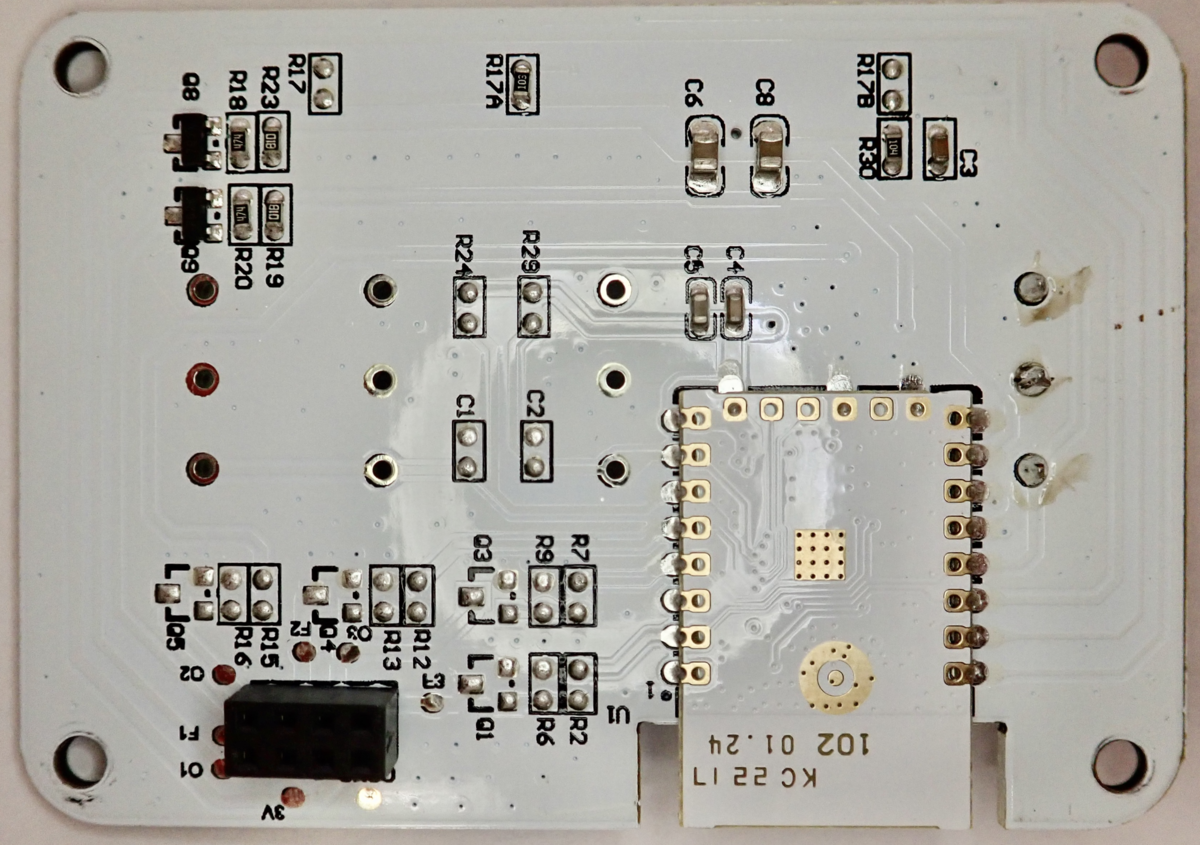

ネジを外すと簡単に開けられる構造だったので、中を確認しました。高電圧交流回路部分と、低電圧コンピュータ回路部分が別のユニットになっていて、コネクタで接続されています。どちらのユニットも白塗りの綺麗な基板で、間には絶縁用のプラスチック板が挟まっています。合理的で丁寧に作られている様子で安心できました。低電圧部分の基板の写真を以下に示します。

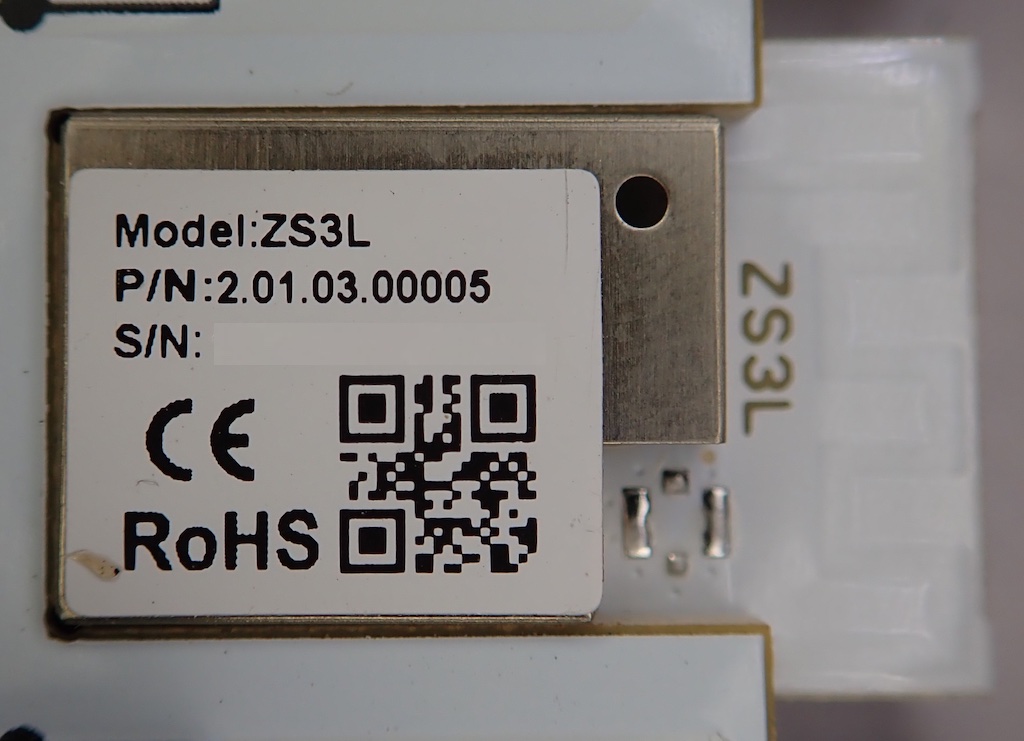

右下にあるパーツはCPUのようです。裏側を見ると、

ZS3Lという文字が見えます。Tuyaが作っているZigbeeモジュールのようです。ZemsmartはTuyaからこのチップを買ってきて、Tuyaのクラウドを使用する契約をして、製品を製造販売しているようです。

壁に取り付ける

今まで使っていたパナソニックの古い壁スイッチを外して、このスイッチに置き換えました。中性線は来ていない場所です。この製品はUS仕様ですが、壁の穴の形状・サイズ、2箇所の取り付けネジの位置は、US仕様と日本仕様で全く同じです。なので、ねじ止めし直すだけで交換できます。

壁に対する加工は不要なので、賃貸物件にお住まいの方も、現状復帰が可能です。ただ、日本の壁スイッチにはVVF線の被覆を12mmくらい剥いて差し込むのが普通ですが、このスイッチのターミナルの奥行きはもっと短くて7mmくらいです。なので古いスイッチを取り替える際には、銅線を5mmくらいカットして、接続しました。現場復帰する場合は、被覆をまた5mmくらい追加で剥がす必要があります。

この壁スイッチの先に接続されている照明器具はYeelingのLEDシーリングライトです。手動でon/offしたところ、問題なく点灯・消灯しました。スイッチの中に電磁リレーが入っているようで、on/offするとカチッと音がします。他のLEDシーリングライトも試しましたが、同様に動作しました。中性線無し・コンデンサー無しでも、ちゃんと動いているようでした。

メーカ推奨の使い方

Zigbee通信する製品なので、単体ではLAN、WiFi、ネットに、スマホ、PCに接続できません。通常は、Zemismart社のZigbee-Ethernetハブ(以下Zigbeeハブ)を使用して、Tuyaのクラウドに接続し、Smart Lifeというスマホアプリで操作します。Zigbeeハブには2種類あるようです。外見は同じで、中身と価格が違います。

5,000円弱くらいの安価なZigbeeハブは、Tuyaのクラウドに接続すると同時に、クラウド経由でGoogleとAmazonに接続する機能があります。一方で、少し高額(7,000円くらい)な方のZigbeeハブは、HomeKitにも対応します。使っていないので確認できていませんが、HomeKitにはHAP経由でローカルに、クラウド不要で接続できるものと思います。

なので、次に説明するZigbee2MQTTやHomebridgeの設定が面倒と思われる方は、ZemismartのHomeKit対応Zigbeeハブを使えば、HomeKitに直接接続できます。

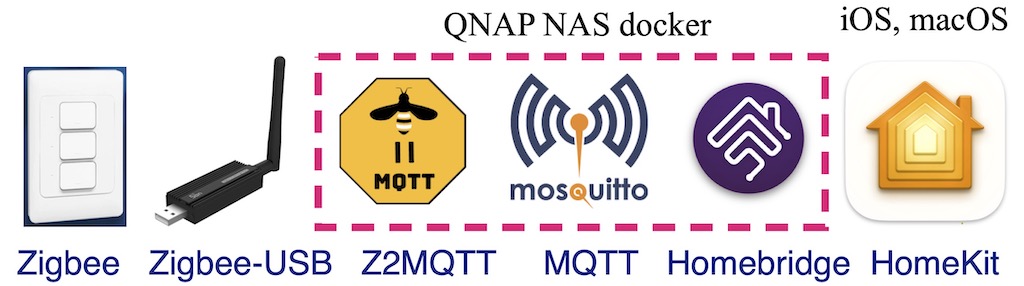

Zigbee2MQTTで使う

ここではZemismartのZigbeeハブを使わずに、いつものようにZigbee2MQTTで直接接続して使用します。スマートホームのシステムに、すでにZigbee2MQTTサーバ、MQTTブローカー (Mosquitto) 、Homebridgeが動作していて、さらにHomebridgeにZigbee2MQTTを使用するプラグインが入っている必要があります。手元の環境では、これらをRaspbetty Piで動かしてます。

設定の詳細に関しては、以下をご覧ください。

Z2Mでペアリングする

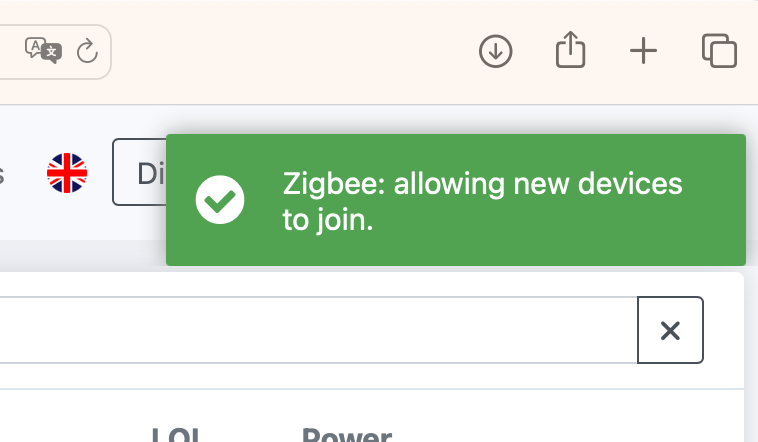

Zemismartの壁スイッチは、スイッチを5秒程度以上長押しすると、LEDが点滅開始し、Zigbeeのペアリングか始まります。Zigbee2MQTTのwebインタフェースでペアリングを有効にすれば、

ペアリングが終了すると、iPhoneとMacのホーム.appにスイッチのボタンが自動的に現れ、操作できるようになりました。初期名前はZigbeeのID番号で、アイコン形状はスイッチだったのですが、名前を「あかり」に、アイコンを電球に変更しました。

追記:MQTTのログを見ると、TuYaのこちらの製品の互換製品のようです。

まとめ

AliExpressでZemismartという会社のZigbee接続壁スイッチを購入したところ、Apple HomeKitで問題なく動作しました。LEDシーリングライトと一緒に使った限りでは、中性線無しで動作しました。古い壁スイッチをスマート化するのに適した製品だと思います。白くて角が丸いデザインが、日本の家でよく見かけるPanasonicの現行製品(コスモワイド埋込スイッチ)と似ているので、雰囲気を合わせやすいかもしれません。

コメント

初めてまして。このスイッチで中性線を使用しない場合はキャパシターはの容量はどれくらいの容量が必要ですか?

Zemismartのスイッチは、中性線無し、キャパシター無しで使ってます。Zigbee方式で低消費電力なので不要なようです。On, Offを高速に繰り返すと不安定なこともありますが、普通にOn/Offすれば復帰します。

ご返信ありがとうございます。

今回、ご紹介されてる商品とは別でタッチパネルの商品を海外サイトで買ったものなのですが、中性線を引き込む事が出来ないためコンデンサを購入しようと思うのですがどのくらいの容量を付ければ良いのか教えて頂きたいと思いまして。

パナソニックのほたるスイッチ用コンデンサは0.1μFらしいです。

ただ、もともと中性線必須で設計された器具は、コンデンサを付けても中性線無しでは動作しないような気もするのですが、どうなのでしょう?

参考になるかどうかわかりませんが、Panasonicのホテルスイッチを安定動作させるためのコンデンサは、200V耐圧の0.1μFが使われているようです。

https://www2.panasonic.biz/scdw/a2A/Viewer?HINB=WN9986&MEI_SYUBETU=商品仕様書&MEI_CTS_SYUBETU=shiyosyo&MEI_SIRYO=ほたるスイッチ用コンデンサ&URL_SITEI=%2Fideacontout%2F2016%2F12%2F01%2F2016120100220104.PDF